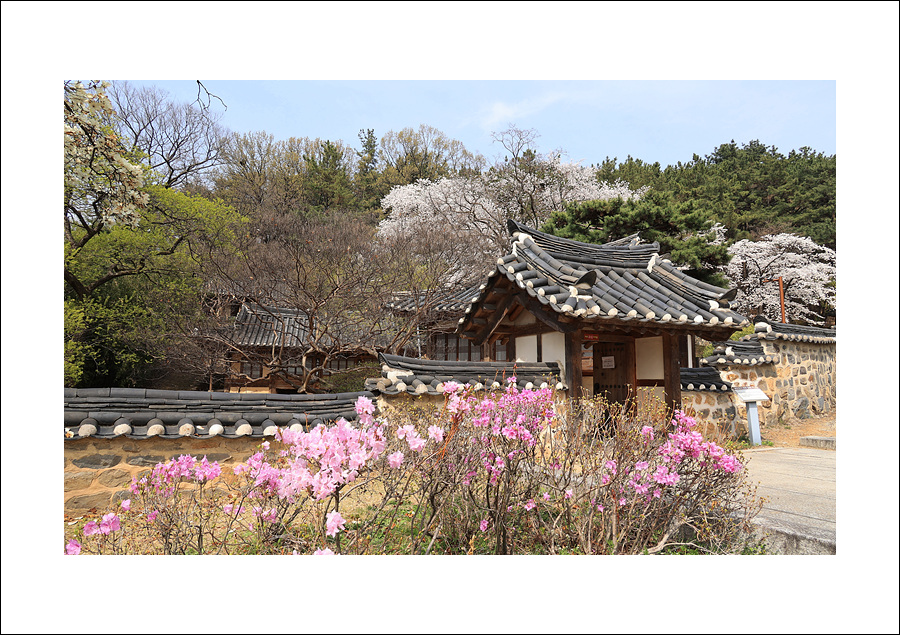

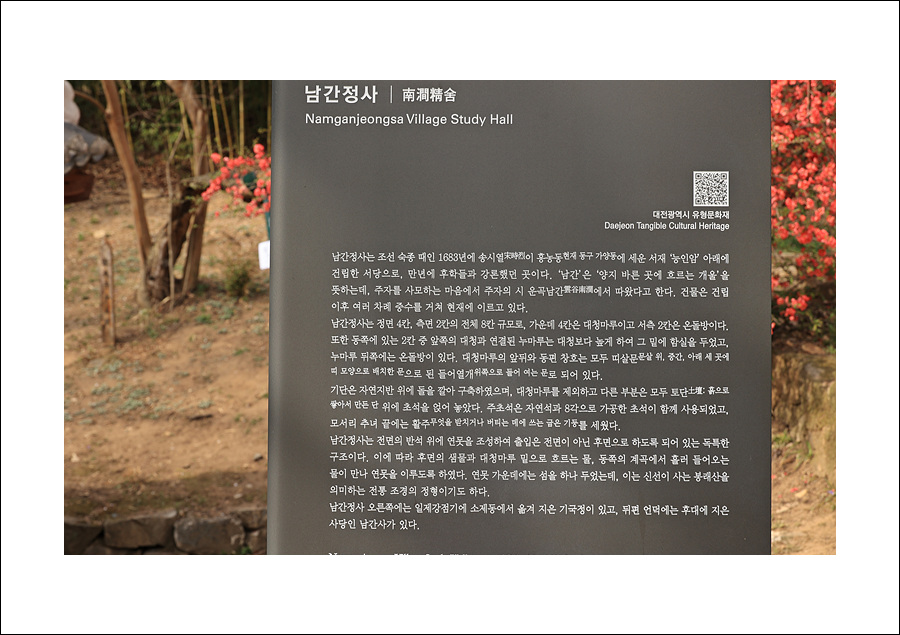

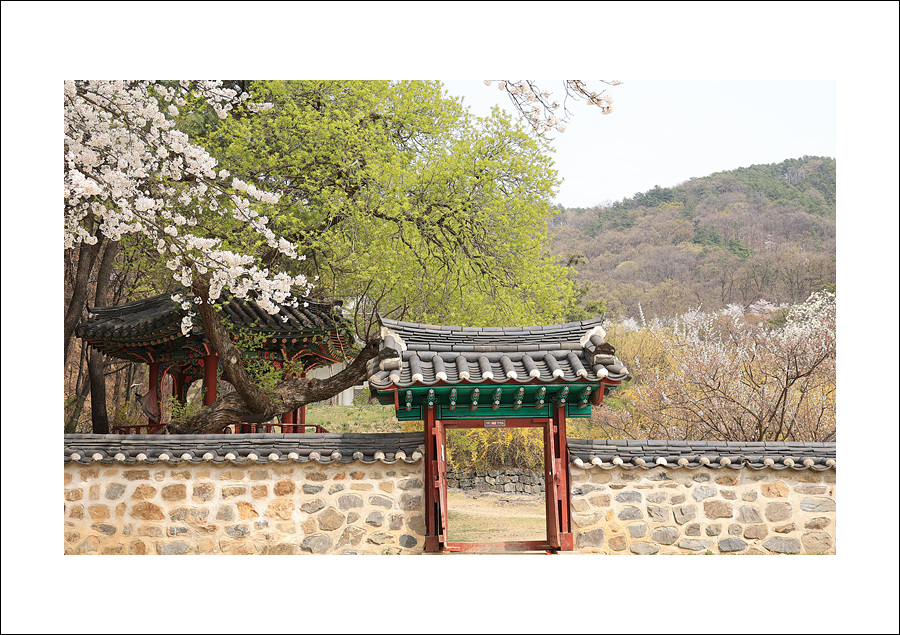

1989년 대전광역시 유형문화재로 지정되었다. 조선 숙종 때의 거유 송시열(宋時烈)이

강학하던 유서 깊은 곳으로, 낮은 야산 기슭의 계곡을 배경으로 남향하여 건립되었다.

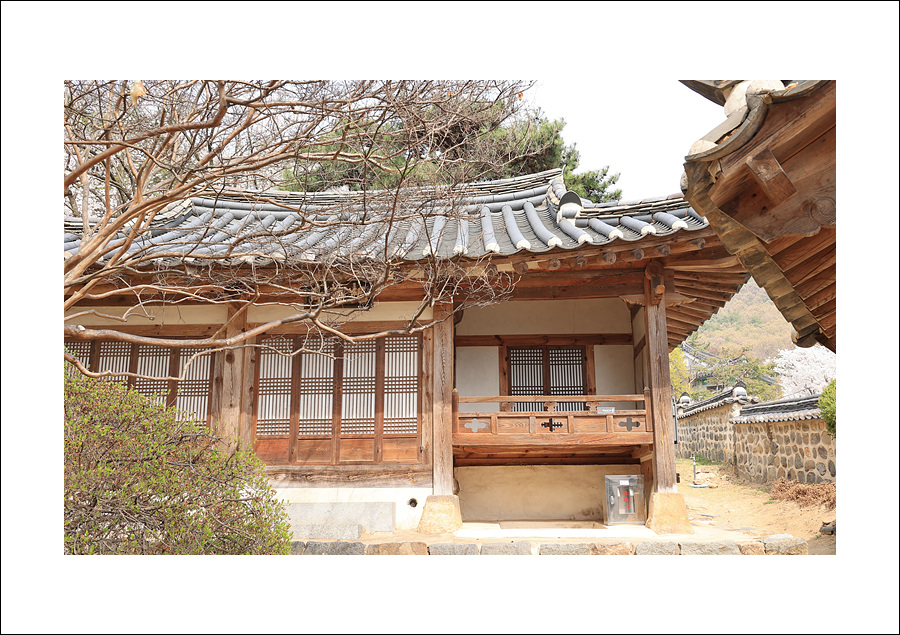

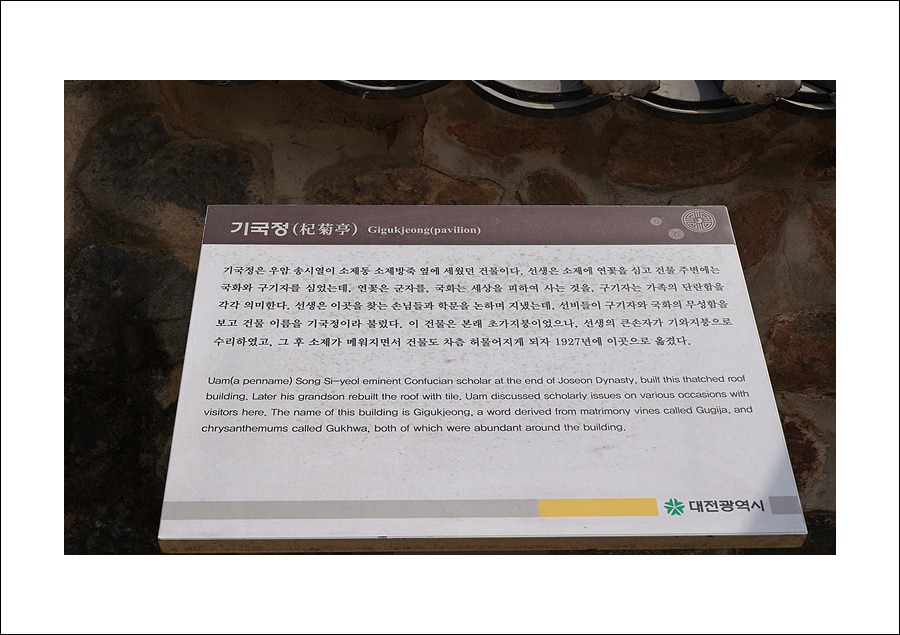

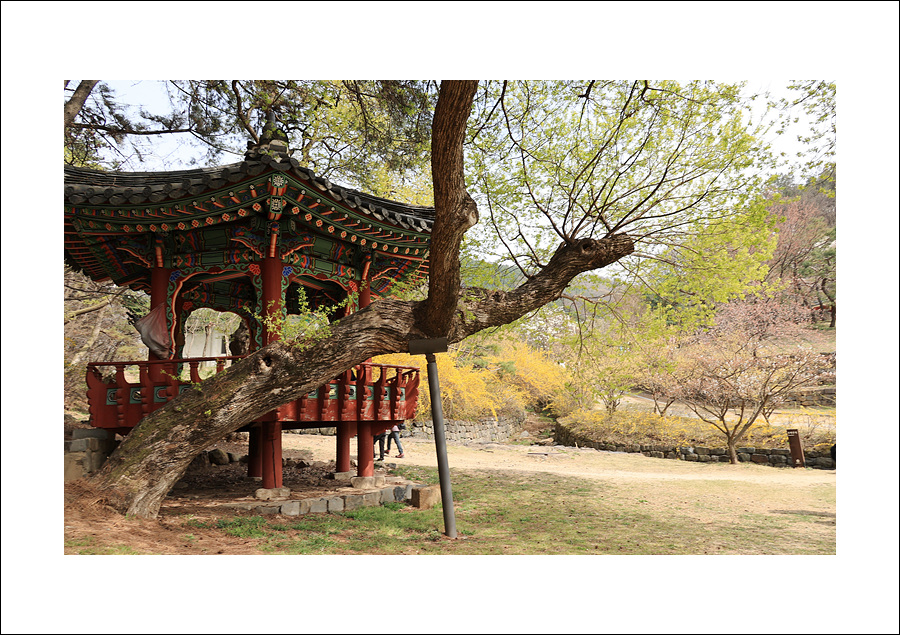

경내의 입구에는 정면 3칸, 측면 2칸에 홑처마 팔작지붕으로 된 기국정이

있고, 뒤편 높은 곳에는 정면 4칸, 측면 2칸에 홑처마 맞배지붕으로 된

남간정사가 있다.

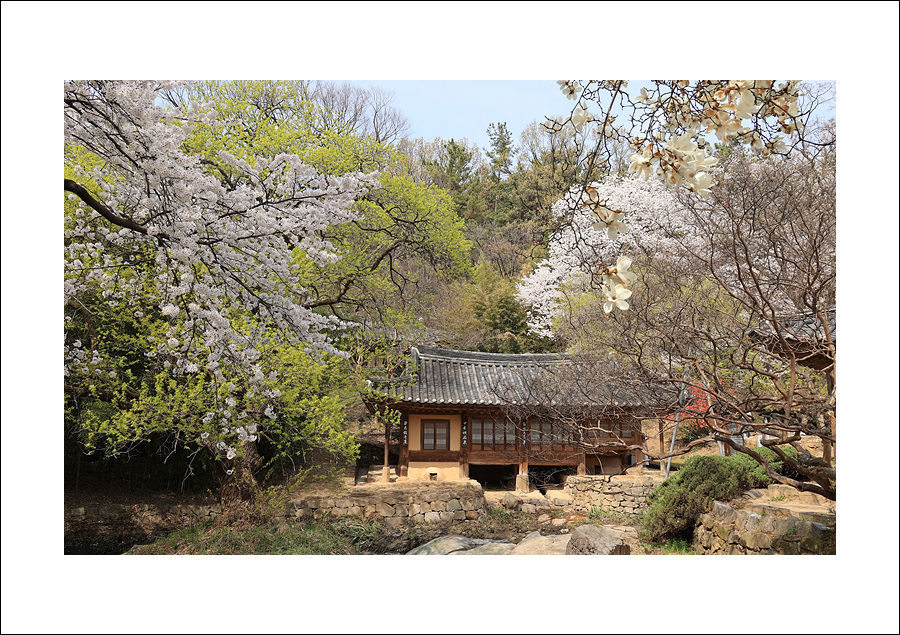

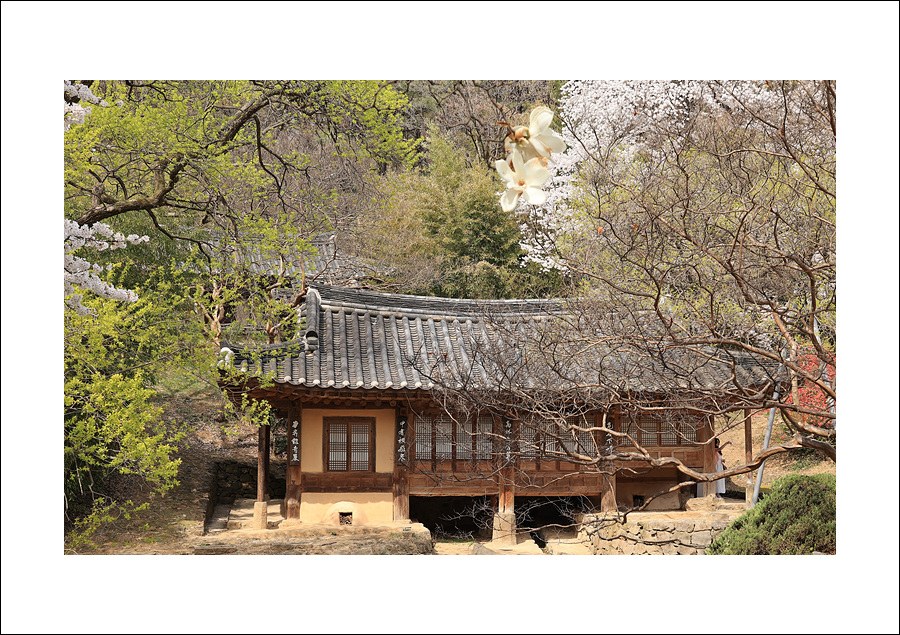

남간정사는 정면 4칸 중 중앙 2칸 통칸에 우물마루의 넓은 대청을 드린 후

그 좌측편에는 전후 통칸의 온돌방을 드렸다.

그 우측편에는 뒤쪽 1칸을 온돌방으로 하고 앞쪽 1칸은 온돌아궁이의

함실(函室 : 방바닥 밑에 직접 불을 때게 만든 방)을 설치하기 위하여

대청마루면포다 조금 높여 누마루로 꾸몄다. 대청에는 4분합 띠살문을 달았고,

온돌방에는 쌍여닫이 띠살문을 달아 출입하도록 하였다.

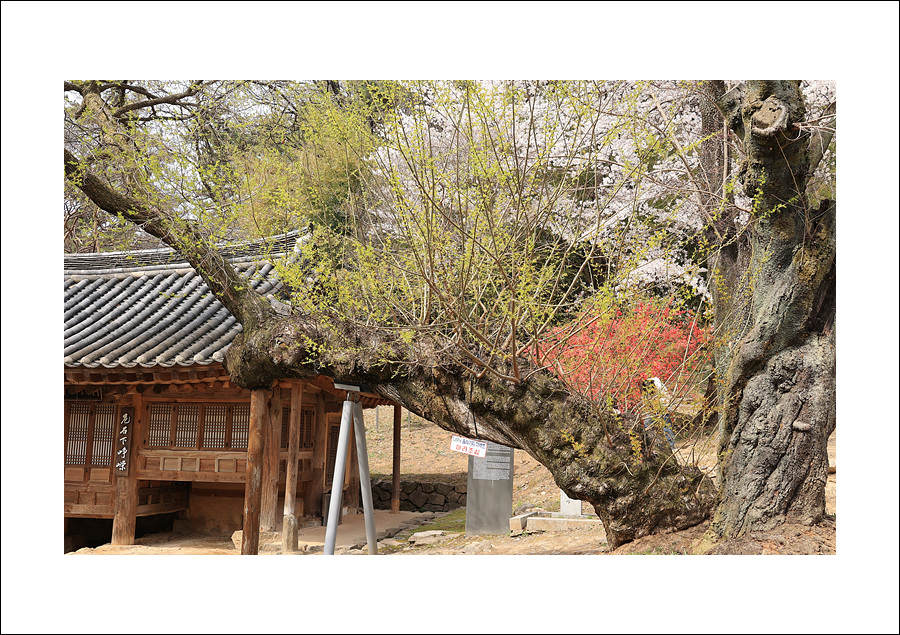

계곡의 물이 흐르는 대청 밑에는 장초석을 놓고 원형기둥을 세웠으며, 또한

건물의 네귀에는 활주(活柱 : 추녀 뿌리를 받는 가는 기둥)를 세워 길게 뻗은

처마를 받쳐 주고 있다.

기둥 상부에 건물의 내외방향으로 꽂혀 있는 양봉(樑奉)의 끝을 익공뿌리처럼

깎아 마치 초익공(初翼工)처럼 보이며, 지붕틀은 5량가구로서 겹처마

팔작지붕을 이루고 있다.

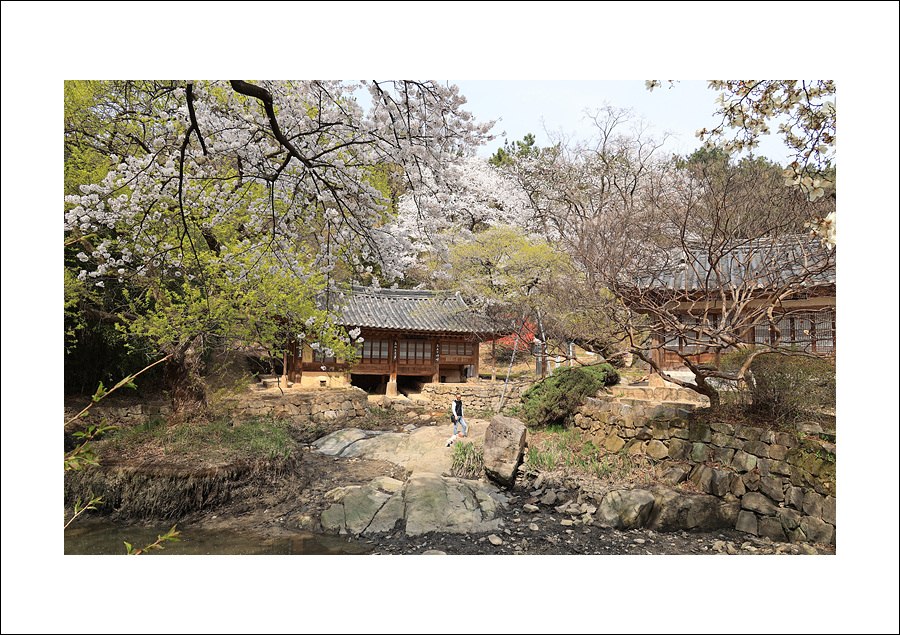

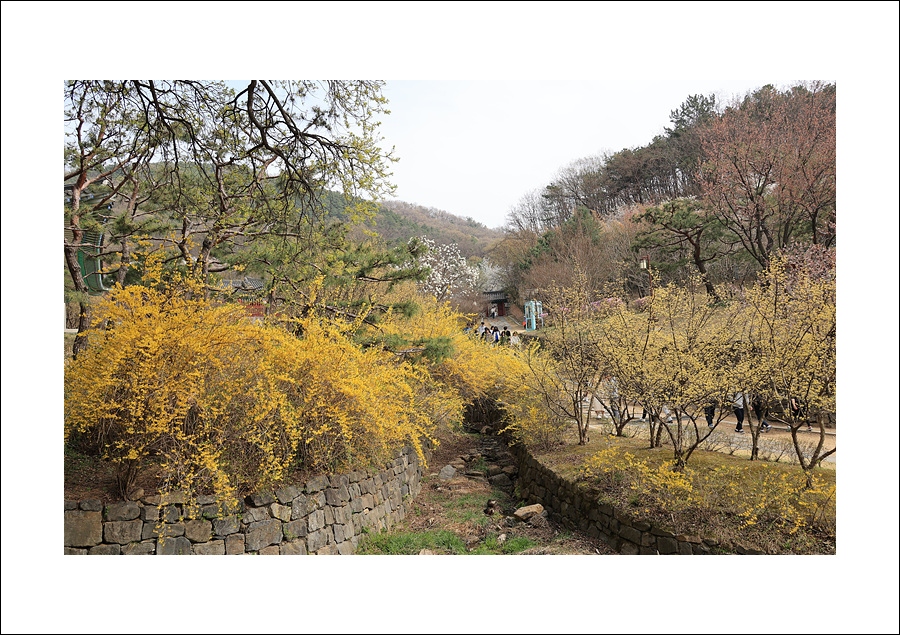

뒤편 기슭에서 흐르는 계곡 물을 건물의 대청 밑을 통해, 앞에 마련된 넓은

연당(蓮塘)에 모이도록 하여 경내의 운치를 한층 더해주고 있다. 남간정사는 조선시대

별당건축의 양식적인 측면과 함께 조경에 있어서도 독특한 경지를 이룬 것으로 의의가 크다.

출처:한민족문화대백과사전

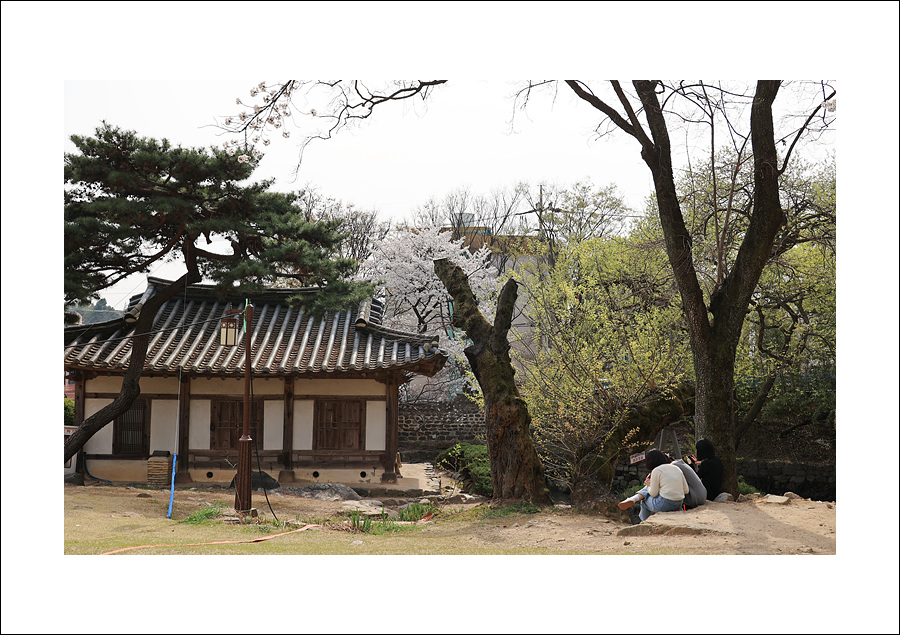

유학의 가르침이 새겨진 남간정사

우암 송시열 선생은 조선 후기를 대표하는 유학자로 조선에 유교가

뿌리박게 한 역사적 인물이다. 선생이 학문을 닦았던 곳을

재현한 우암사적공원에서는 정치적 사상적으로 한

시대를 호령했던 그의 삶을 엿볼 수 있다.

이곳에는 우암의 시문집 <송자대전>의 목판인 '송자대전판'을

보관하는 장판각, 유물관, 서원, 그리고 남간정사가 있다.

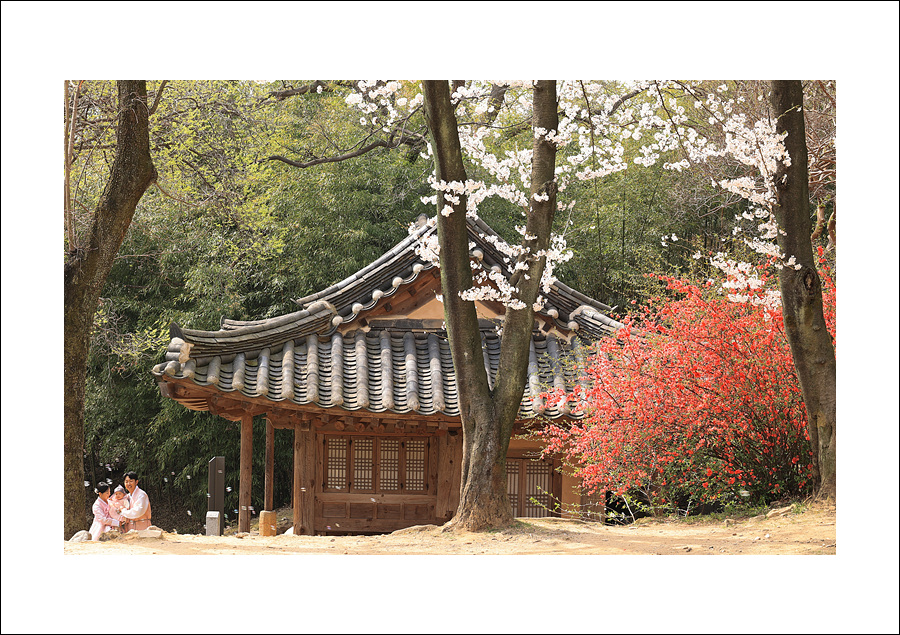

남간정사는 우암 송시열 선생이 말년에 제자들을

가르치고, 학문에 정진하고자 지은 건물이다.

그 역사적 가치를 인정받아 대전시 유형문화재 제4호로 지정되기도 했다.

334년 전 지어진 한옥이지만, 아름다운 자태를 고스란히 간직하고 있다.

남간정사는 우암이 학문을 닦고 연구했던 곳일 뿐 아니라, 유림들이

그의 사후에 <송자대전>을 펴냈던 곳이기도 하다.

유학자들의 정신이 서린 이곳에는 작은 것에서도

유학의 가르침을 발견할 수 있다.

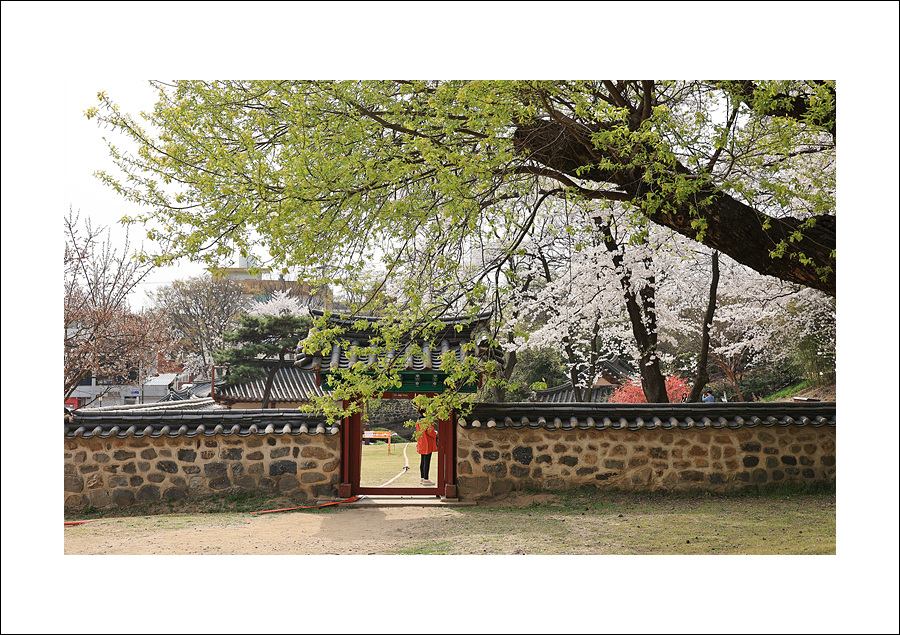

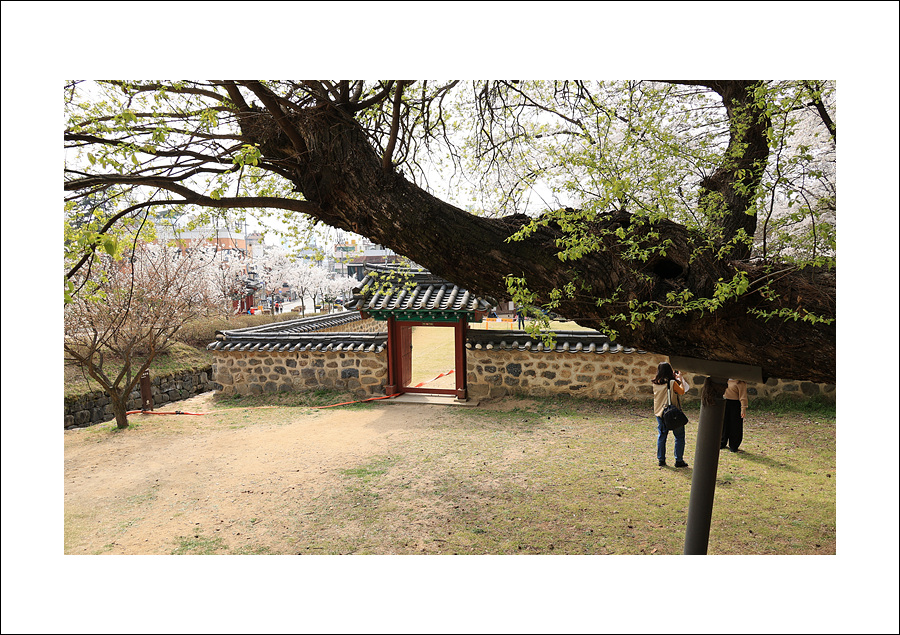

예를 들어 남간정사로 들어가기 위해서는 내삼문을

거쳐야 하는데, 이 문은 허리를 숙여야만

통과할 수 있을 정도로 높이가 낮다.

이는 항상 겸손함을 잃지 말라는 뜻을 담고

있는 것으로, 문턱을 넘는 사소한 행동에서부터

유학의 가르침을 실천하고자 한 옛 학자들의 올곧음이 느껴진다.

남간정사는 정면 4칸 중 중앙 2칸 통칸에 우물마루의 넓은 대청을

드린 후그 좌측편에는 전후 통칸의 온돌방을 드렸다.

그 우측편에는 뒤쪽 1칸을 온돌방으로 하고 앞쪽 1칸은 온돌

아궁이의함실(函室 : 방바닥 밑에 직접 불을 때게 만든 방)을

설치하기 위하여 대청마루면보다 조금 높여 누마루로 꾸몄다.

대청에는 4분합 띠살문을 달았고,

온돌방에는 쌍여닫이 띠살문을 달아 출입하도록 하였다.

남간정사는 한국의 건축사에 있어서도 특별한 의미가 있다.

연못가 암반 위에 세워져 대청마루 아래로는 개울물이

흐르는데, 이는 무더운 여름날에도 시원한 바람을

즐길 수 있게 해준다.

그리고 한옥에서는 기둥과 기둥 사이의 공간을 칸이라고

하는데, 일반적으로 홀수로 칸을 짓는 것과 달리

네 칸을 갖춘 점 또한 다른 건축물과 구별되는 특징이다.

조선의 주자,송시열

우암 송시열 선생은 27세에 장원급제하고,2년뒤 봉림대군(효종)의 스승이 되었다.

어린 나이에도 뛰어난 학식을 갖추었기에 가능한 일이었다.

또한 그는 '송자'로 불리가도 하는데 이름에 '자'를 붙이는 것은

공자,맹자,주자만큼 뛰어난 성현이라는 의미다.

이는 조선의 22대 왕 정조가 송시열의 문집을 간행하며

붙여준 것으로,그의 학문적 깊이가 널리 안정받았음을 알 수 있다.

그른 성리학을 집대성한 중국의 유학자인 주자를 굳게 믿고 따랐다.

주자의 사상을 연구하고 후학을 양성했을 뿐 아니라,그 사상에

기반하여 서슴없이 정치적 목소리를 내기도 했다.

학문적 논쟁인 동시에 서인과 남인의 정치적 다툼이었던

예송논쟁이 그 대표적인 사례다.

그러나 송시열 선생이 주자를 닮았던 것은 사상뿐만이 아니었다.

주자는 중국에서 4대 임금을 모시다가 퇴출당한 후,낙향하여

후학들을 가르쳤는데, 송시열의 삶 역시도 이를 닮아있다.

선생은 인조,효종,현종,그리고 숙종까지 4대 임금을

모셨으나 결국 제주도로 귀양을 가 사약을 받고 세상을 떠났다.

유물에 깃든 선비정신

정조가 설치한 규장각은 개혁정치의 산실로,왕실의 도서관 역할을 했다.

왕실 교육을 위해 우리나라 유명한 학자들의

문집과 연보를 규장각에 모았다.

그 학자 중 우암 송시열이 가장 뛰어나다는 것을

알아차린 정조는 이전에 간행된 그의 문집인 (우암집)과

(우암경례문답)에 부록,연보등을 합한 (송자대전)을 간행하도록 했다.

그러나 순종 때에 으르러,(송자대전)은 화재로 소실되었다.

현재 우암사적공원 내 장판각에 남아있는 송자대전판은

1929년 문중과 유림이 모여 깍은 목판으로,대전의 유형문화재1호다.

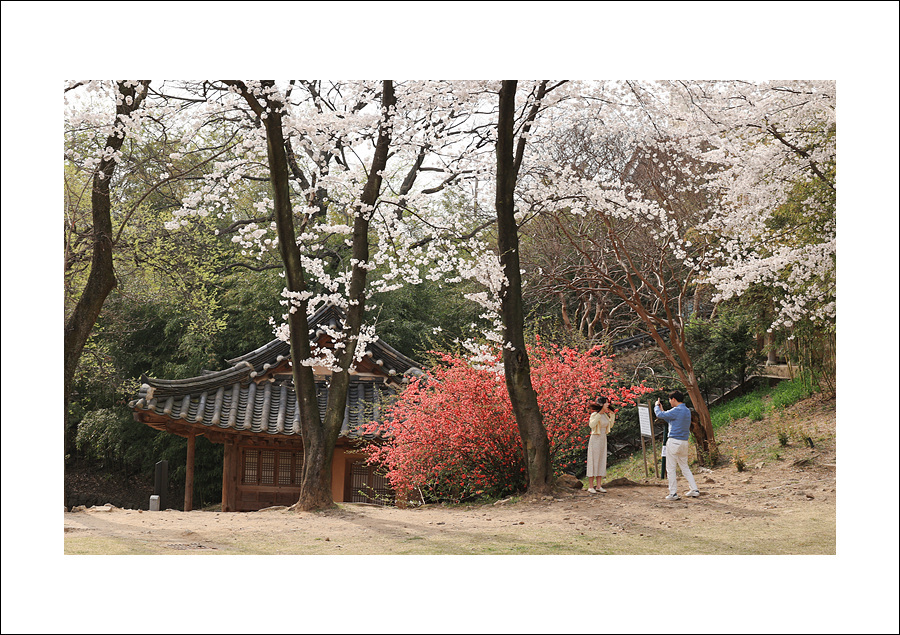

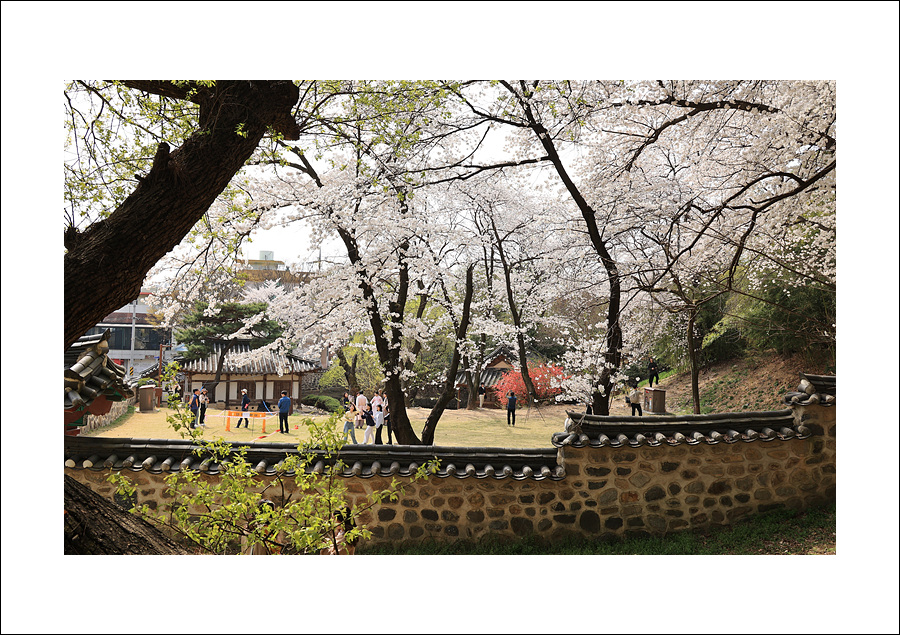

왼쪽으로 보이는 건물은 남간정사이고 오른쪽으로 보이는 건물은 기국정이다.

작은 연못에 물이 있었으면 벚꽃이 떨어져 둥둥 띠워져

있고 반영이 되어 아름다웠을 텐데 가뭄에 물이 바싹

말라서 바닥이 훤히 들여다 보여서 아쉬웠다.

한 바퀴 돌아보고 나오다 보니 물을 다른 곳에서 끌어서

넣는지 물 내려가는 소리가 들린다.

사람들이 입장하기 전 물을 채웠으면 많은 사람들이 더

아름다운 연못과 함께 남간정사의 아름다움을 즐겼을 텐데 아쉽다.

'국내여행 > 충청남도' 카테고리의 다른 글

| 우암 사적공원(2) (6) | 2023.04.16 |

|---|---|

| 우암 사적공원(1) (0) | 2023.04.16 |

| 아산 외암마을(2) (29) | 2022.11.27 |

| 아산 외암마을(1) (0) | 2022.11.27 |

| 사라져가는 농촌의 논과 밭들 (28) | 2022.10.19 |